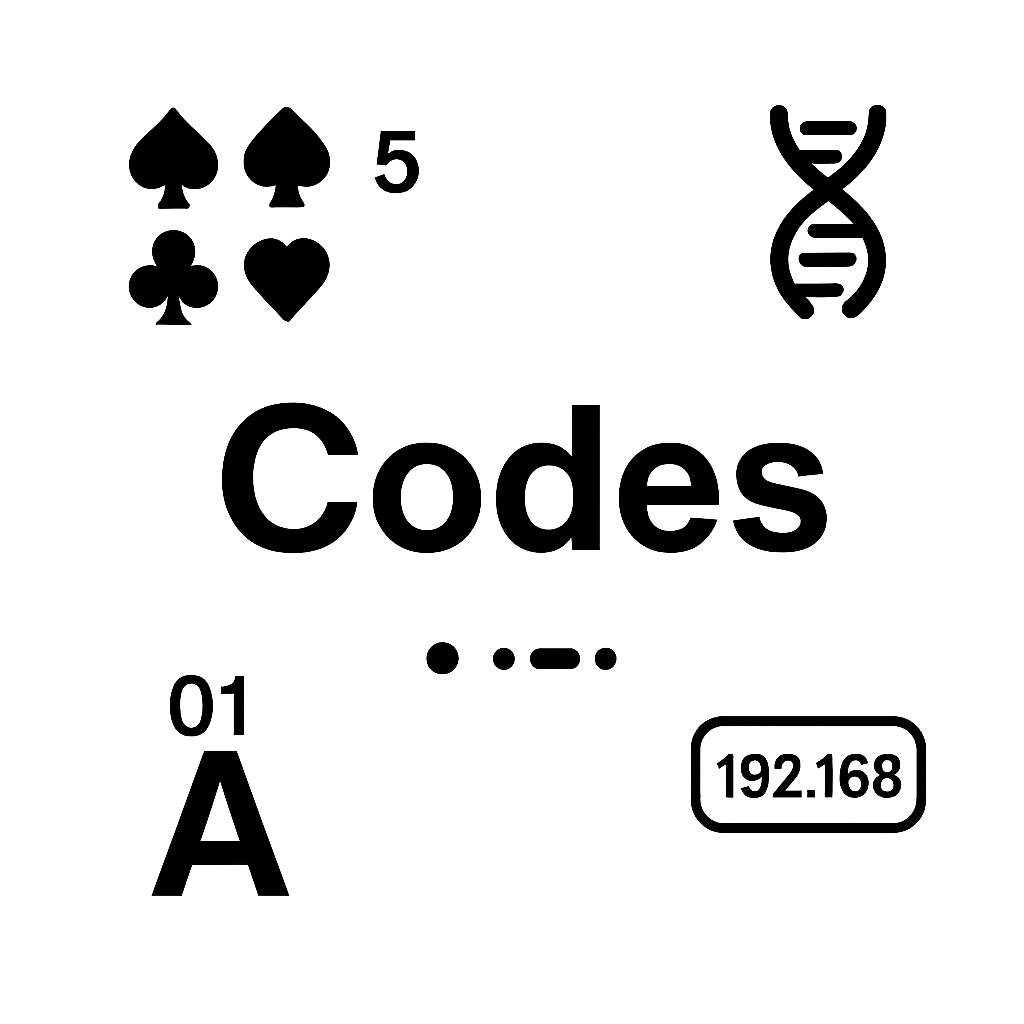

2.0 编码 Codes

本章核心问题

如何用 比特数组(不止一个比特,而是多个比特组合)来表示复杂的对象(symbols)

典型通信模型

- 输入(Symbols):原始对象(例如字母、数字、图片片段)

- 编码器(Coder):将输入转化为比特数组

- 信道(Channel):比特数组在空间或时间上传输

- 解码器(Decoder):再把比特数组还原成原始符号

- 输出(Symbols):恢复的对象

这就是最简单的通信系统模型

后续会讨论的对象种类

文字:BCD, EBCDIC, ASCII, Unicode, Morse

整数:二进制、格雷码、二进制补码

实数:浮点数表示

生物学:遗传密码(Genetic Code)

通信:电话区号、国际代码

网络:以太网地址、IP 地址、域名

多媒体:TIFF, GIF, JPEG(图像),MP3(音频),MPEG(视频)

2.1 符号空间大小 Symbol Space Size

定义

所谓 符号空间大小,就是 需要表示的符号(symbols)的总数

类似于大模型中的"词表大小"吧

情况分类

1. 符号数 = 1

- 特殊情况:只有一个符号 → 不需要任何比特

- 因为没有不确定性(uncertainty)

2. 符号数 = 2

- 可以用 1 bit 来表示

- 例如:

- 硬币(正/反)

- 开关(开/关)

3. 符号数 = 2 的幂

- 如果符号总数 = 2ⁿ,就可以用 n 个比特 唯一表示

- 举例:

- 4 个符号(2² = 4)→ 需要 2 bits,例如扑克牌花色(♣♦♥♠)

- 32 个符号(2⁵ = 32)→ 需要 5 bits,例如 32 名学生的编号

- 一般公式:$所需比特数=log_{2}(符号总数)$

4. 符号数 = 有限,但不是 2 的幂

- 需要用比特数 = ⌈log₂N⌉(向上取整),但会有 冗余比特模式(unused code)

- 举例:

- 10 个数字(0–9):需要 4 bits(2⁴ = 16),其中有 6 种模式没用

- 骰子(6 面):需要 3 bits(2³ = 8),多出 2 个没用

- 扑克牌点数(13 种):需要 4 bits(2⁴ = 16),多出 3 个没用

- 英文字母(26 个):需要 5 bits(2⁵ = 32),多出 6 个没用

- 这就引出了 2.2 Use of Spare Capacity:如何处理这些没用的比特组合

5. 符号数 = 无限可数(Countably Infinite)

- 比如整数集合

- 问题:有限长度的比特串只能表示有限范围

- 例如 4-bit 编码最多表示 0–15

- 如果结果超出范围,就产生 overflow(溢出)

- 解决:必须增加比特数,或用特殊方式处理溢出

6. 符号数 = 无限不可数(Uncountable Infinite)

- 例如:电压的所有可能值、声音压力的连续值

- 无法用有限比特精确表示 → 需要 离散化(discretization)

- 举例:把 [0,1] 区间的实数,用 2 bits 离散为四个代表值:

- [0,0.25) → 0.125

- [0.25,0.5) → 0.375

- [0.5,0.75) → 0.625

- [0.75,1.0] → 0.875

- 举例:把 [0,1] 区间的实数,用 2 bits 离散为四个代表值:

- 这本质上是“量化”(Quantization)

- 注意:离散化 不可逆(decode 时无法恢复原始值,只能得到近似值)

- 但如果比特数足够大,近似结果通常“够用”

- 浮点数表示就是基于这种思想

我的问题: 为什么比特不能是小数?

虽然平均信息量可以是小数,但在实际编码中:

- 一个具体符号 必须对应 一个确定的比特串

- 而比特串的长度必须是 整数个比特(你不能有“半个比特”)

- 因为物理层面上传输的就是一串 0/1 电压脉冲,每个脉冲就是一整个 bit

- 没有“0.5 个电压位宽”这种物理实现

因此,符号的最小编码长度一定是整数比特

2.2 冗余容量的使用 Use of Spare Capacity

多余比特模式

在这种情况中, 会有空码

这些空码(unused patterns)既可能导致歧义,也可能被“合理利用”

常见处理方式

怎么感觉跟 tokenization 那么像

或者说 tokenization 本来就是一种 encode

文档里给了几种策略:

- 忽略(Ignore)

- 如果遇到空码,直接报错或视作无效输入

- 好处:实现简单;坏处:传输错误时更容易出错

- 映射(Map to other values)

- 把空码强行映射到某个已有符号

- 好处:节省空间,提升健壮性;坏处:可能引入歧义

- 预留(Reserve for future expansion)

- 把空码保留下来,以后可以增加新的符号

- 好处:扩展性强;坏处:初期会浪费

词表里的留白

- 作为控制码(Use for control codes)

- 把空码用于特殊功能,而不是数据

- 例如“停止符”“换行符”“错误信号”

比如 special token?

- 用于缩写(Use for common abbreviations)

- 高频符号或常用组合用空码来表示,提升效率

- 类似于压缩编码

比如 BPE 是不是就是这种🤔

具体示例

2.2.1 二进制编码十进制 Binary Coded Decimal (BCD)

- 用 4 bits 表示十进制数字 0–9

- 表:0000 = 0, 0001 = 1, …, 1001 = 9

- 剩下的 6 种(1010–1111)没用

- 可能的策略:

- 遇到它们 → 报错(忽略)

- 或者 → 映射到 9(近似容错)

- 或者 → 作为特殊符号(扩展)

2.2.2 遗传编码 Genetic Code

- DNA/RNA 里有 4 种碱基(A、C、G、T/U)

- 三联体(codon)= 3 个碱基 → 64 种组合

- 需要编码的氨基酸只有 20 种 → 存在冗余

- 处理方式:

- 一个氨基酸对应多个 codon(提高容错率)

- 例如 Alanine (Ala) 对应 4 个密码子(GC*)

- 其中有些“冗余位”相当于“don’t care”

- 特殊用途:

- AUG = 起始码(start)

- UAA/UAG/UGA = 停止码(stop)

2.2.3 电话区号

- 1947 年 AT&T 定义美国/加拿大三位区号:

- 规则限制:

- 第一位 ≠ 0/1

- 第二位 = 0/1

- 最后一位 ≠ 相同数字

- 这样只有 144 种有效组合(比理论 1000 少很多)

- 规则限制:

- 保留未用号码,用于后续扩展(后来确实扩展了)

👉 这是典型的 预留扩展

2.2.4 IP Addresses

- IPv4 地址:32 bits,形式 x.x.x.x(每个 x ∈ [0,255])

- 4,294,967,296 种组合,但部分 保留不用:

- 私有地址(10.* / 192.168.* )

- 保留未来扩展

- 后来 IPv4 不够用,发展出 IPv6(128 bits),预留了极大空间(甚至“幽默地”预留给外星人)

2.2.5 ASCII

- ASCII 是 7-bit → 共 128 种

- 其中 33 个是控制符,不是字符

- 例如 NUL(空)、BEL(响铃)、CR(回车)、LF(换行)

- 剩余 95 个才是可打印字符

- 相当于把“冗余”拿来当控制码

👉 ASCII 的这种设计方式影响了后续所有计算机系统

2.3 编码的扩展 Extension of Codes

基本观点

- 许多编码是 人为设计的

- 一开始它们往往很简单、实用,专注于解决一个小问题

- 但随着使用场景扩大,人们不断 “挪用”或“扩展” 原有编码,结果:

- 有的扩展依然保持了简洁、鲁棒、可扩展;

- 有的扩展则带来了复杂性和兼容性问题

- 这种“扩展过程中的偏见”(biases from the original context)有时只是好玩,但有时会非常麻烦

ASCII 中的偏见

(1) NUL 与 DEL

- NUL (0000000)

- 最初在纸带传输里,表示“带子开头的空白”

- 读入时应忽略

- 后来进入计算机,不同系统处理方式不同:

- Unix 把 NUL 视作“字符串结束符”

- 这导致数值处理、字符串操作等出现差异

- DEL (1111111)

- 在打孔纸带上,原意是“把所有孔都打掉”,相当于删除一位

- 后来进入计算机,有的系统把它当成“向后删除”,有的当成“向前删除”,有的干脆忽略

- 这种差异导致兼容性问题

(2) CR 与 LF

- CR (Carriage Return, 回车):打印头回到行首

- LF (Line Feed, 换行):纸张向上走一行

- 在电传打字机时代,两者是独立的机械操作

- 但进入计算机后,不同系统选择了不同组合:

- Unix 系统:只用 LF 表示换行;

- 早期 Mac(OS X 前):只用 CR;

- Windows / DOS:要求 CR+LF 一起

👉 结果:不同平台间文件传输经常出现“换行符错乱”的 bug

尤其在 FTP 文本/二进制模式转换时,会导致非常麻烦的错误

启示

- 一个编码在设计时,往往考虑了当时的硬件背景(如纸带、打字机)

- 随着应用环境的变化,这些历史遗留设计可能会变成“兼容性噩梦”

- 因此,好的编码应该:

- 简单(减少歧义)

- 可扩展(预留空间)

- 鲁棒(抗误差)

- 跨平台一致(避免历史包袱)

2.4 定长与变长编码 Fixed-Length and Variable-Length Codes

基本问题

设计编码时要决定:

- 是用 定长编码(所有符号都用相同数量的比特)?

- 还是用 变长编码(高频符号用短码,低频符号用长码)?

这会影响 实现复杂度、存储效率、解码难度、传输可靠性

定长编码 (Fixed-Length Codes)

- 特点:每个符号占用相同的 bit 数

- 优点:

- 实现简单,解码容易

- 编码和解码都不需要分隔符或边界标记

- 易于并行传输(例如 8-bit 并行总线)

- 缺点:

- 如果符号分布不均匀,高频符号也要占用和低频符号一样多的比特 → 效率低

- 浪费存储与带宽

例子:

- ASCII → 7 bits(后来扩展到 8 bits)

- Unicode(UTF-32)→ 32 bits 固定表示一个字符

变长编码 (Variable-Length Codes)

- 特点:不同符号用的 bit 数不同

- 高频符号 → 短码

- 低频符号 → 长码

- 优点:

- 更接近熵(平均码长更短)

- 提高存储和传输效率

- 缺点:

- 解码需要知道边界:一个符号的码字结束后,下一个符号从哪里开始?

- 容易产生 framing error(帧同步错误)

- 需要设计“前缀码”或分隔符来保证无歧义

常见应用:

- Huffman 编码、Arithmetic 编码

- Morse Code(摩斯电码)

解码的挑战:Framing Error

- 在串行传输时,解码器必须“对齐”

- 如果丢了一位或者开始错位,就会把后续码字全都读错

- 解决方法:

- 定长码:天然无歧义

- 变长码:通常用“前缀码”设计 → 保证任何码字都不是另一个码字的前缀

- 串行传输中还常加 stop bits(停止位)来帮助同步

例子:

- ASCII 在串口通信里,常加 1–2 个 stop bits

- 如果解码器不同步,它会在“停止位应为0”的地方读到 1,从而发现错误并重新对齐

例子:Morse Code

摩斯电码是典型的 变长编码:

- 符号:点(·)、划(—)

- 高频字母 → 短码(如 E = “·”,T = “—”)

- 低频字母 → 长码(如 Q = “—·—·”)

- 单词之间的间隔也用时长来区分:

- 点之间间隔 = 1 单位

- 字母之间间隔 = 3 单位

- 单词之间间隔 = 7 单位

👉 好处:平均传输速度更快;坏处:需要额外的“时间分隔”规则,增加了同步复杂度

2.5 ASCII

起源

- 诞生时间:1963 年,由 ANSI(American National Standards Institute)提出

- 目的:提供一种统一的方式来表示英文文本字符,取代当时混乱的厂商自定义码

- 设计思想:

- 只用 7 bits(= 128 种模式),足够表示英文字母、数字、标点符号、少量控制符

- 留出一部分给“控制符”,方便设备交互(打印机、打字机、通信线路)

字符范围

ASCII 是 7-bit 编码,共 128 个符号:

- 33 个控制字符(0–31 + 127)

- 95 个可打印字符(32–126)

(1) 控制字符(0–31, 127)

- 功能性指令,不对应可见字符

- 例如:

- NUL (0):空字符(最早表示纸带开头的空白;在 C 语言里用作字符串终止符)

- BEL (7):响铃

- BS (8):退格

- HT (9):水平制表符(tab)

- LF (10):换行(Unix 系统)

- CR (13):回车(Mac 旧系统)

- ESC (27):转义

- DEL (127):删除(纸带上打满孔,表示“废掉这一位”)

(2) 可打印字符(32–126)

- 空格(32)

- 数字 0–9

- 大写字母 A–Z

- 小写字母 a–z

- 标点符号(, . ! ? : ; - 等)

Beyond 8-bit → Unicode

随着计算机走向全球化,8-bit ASCII 远远不够:

- 中文、日文、韩文等需要成千上万个字符。

- Unicode(16-bit / 32-bit)应运而生,目标是“一统天下”:

- UTF-8:变长编码,兼容 ASCII(前 128 个字符保持一致)。

- UTF-16:大部分字符用 2 字节,部分扩展用 4 字节。

- UTF-32:定长 4 字节,直接对应 Unicode 编码点。

2.6 整数编码

基本问题

整数在计算机中最终都要用比特串表示

但不同的编码方式会影响:

- 能表示的范围(正数/负数)

- 是否存在冗余表示(例如 +0/-0)

- 算术运算是否简便(加减法是否可以直接在二进制硬件里实现)

常见编码方法

| 编码方式 | 可表示范围 | 特点 |

|---|---|---|

| 无符号二进制 (Unsigned Binary) | 0 ~ 15 | 最常见,简单直接,适用于地址等非负量 |

| 格雷码 (Gray Code) | 0 ~ 15 | 相邻整数的码字只差 1 位,适合传感器/机械系统,减少“过渡错误” |

| 二进制补码 (2’s Complement) | -8 ~ +7 | 最广泛使用,负数用按位取反加一表示,加减法统一 |

| 符号-数值 (Sign-Magnitude) | -7 ~ +7 | MSB 表示正负,剩下比特表示数值,直观但存在 ±0 两种表示 |

| 一补码 (1’s Complement) | -7 ~ +7 | 负数 = 正数按位取反,也存在 ±0 问题,已弃用 |

编码方式详解

无符号二进制 (Unsigned)

- 最简单:

- 4 bits → 表示 0 到 15

- LSB = 奇偶性标志

- LSB : least significant bit, 有效最低位, 最右侧

- MSB : most significant bit, 有效最高位, 最左侧

- 用途:内存地址、数组下标、计数器等

- 局限:无法表示负数

格雷码 (Gray Code)

- 定义:相邻整数的二进制表示只相差 1 bit

- 举例:

|

|

- 优点:

- 在机械旋转编码器或模数转换时,避免“毛刺”

- 因为一次只改变一位,不会出现 011 → 100 这种“中间状态全错”

- 缺点:不方便做算术运算

二进制补码 (2’s Complement)

- 最常用的有符号整数表示

- 生成方法:

- 取正数的二进制表示 → 按位取反 → +1 → 得到负数

|

|

- 特点:

- 表示范围 = $[-2^{n-1}, 2^{n-1}-1]$,4-bit → -8 ~ +7

- 运算统一:加减法都可以用同一个加法器实现,不需要单独区分正负

- 只有一个 0(0000),避免 ±0 二义性

- 缺点:负数的最小值(例如 -8)没有对应的正数(溢出问题)

我的问题: 为什么要+1

我们希望负数能和正数一样,用同一个电路(加法器)来做运算

- 如果只是简单“取反”(变成 一补码),会出现 两个零:+0 (0000) 和 -0 (1111)

- 为了避免这种歧义,并且让加法更自然,就多加了一步 +1

2.8 IP Addresses(互联网协议地址编码)

基本定义

- IP 地址是互联网中给每一个主机、路由器分配的唯一数值标识符

- 它是一种 编码系统:把“互联网上的设备”映射到“一个整数空间”

- 类比:就像电话号码编码了用户,IP 地址编码了设备

IPv4

- 结构:32-bit → 分成 4 个“字节块”,每个 8-bit,写成

x.x.x.x的形式,每个 x 在 0–255 之间- 例如:

204.146.46.8

- 例如:

- 总容量:232=4,294,967,296232=4,294,967,296 个地址

- 分配机构:由 IANA(Internet Assigned Numbers Authority)负责分配和管理

地址的使用情况

- 部分保留不用(类似“冗余位”):

0.0.0.0:保留地址127.*.*.*:回环地址(localhost)10.*.*.*,192.168.*.*:私有网络

- 这与 2.2 冗余容量的使用 呼应:部分编码空间被预留、保留或特殊用途化

问题

- 随着互联网爆炸式发展,IPv4 地址不够用了

- 一些大公司、大学最早分配到整块地址(如 MIT,IBM),后来被戏称为“囤积地址”

- IETF 意识到未来的设备规模远超预期(冰箱、汽车、传感器都要联网)

3. IPv6(版本6)

- 解决 IPv4 地址耗尽问题

- 结构:128-bit 地址 → 写成 8 组十六进制数,每组 16-bit

- 例如:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

- 例如:

- 容量:21282128 ≈ 3.4×10383.4×1038,几乎无限。

- 设计思想:

- 给每个设备、甚至每个传感器都能分配独立地址

- 预留大量空间以便未来扩展(幽默说法:甚至为“外星人”预留了地址段)

- 新增了更多层级化的编码结构,更利于路由

4. 编码思路与信息论联系

- 有限符号空间(IPv4 = 2³²):逐渐耗尽 → 类似“词表不够用”

- 扩展码长(IPv6 = 2¹²⁸):彻底解决空间不足 → 类似从 ASCII 升级到 Unicode

- 冗余利用:部分地址空间保留、预留、特殊用途

- 兼容性问题:

- IPv6 地址比 IPv4 长,所有网络设备都需要升级

- 类似 ASCII → Unicode 的过渡,存在历史兼容性挑战

2.9 摩斯电码 (Morse Code)

历史背景

- 发明人:Samuel F. B. Morse(1791–1872),原本是一名画家

- 1830s,他受到“电流可以瞬时传输信息”的启发,发明了摩斯电报系统

- 1844 年,第一条公开电报传送:“WHAT HATH GOD WROUGHT”,从华盛顿发到巴尔的摩,引起轰动

- 后来成为 19–20 世纪最重要的远距离通信工具之一,直到无线电、电话出现之前

摩斯电码的设计

摩斯电码用 点 (·) 和划 (—) 组成信号序列,区分字母、数字和符号

- 点:短脉冲(时长 1 单位)

- 划:长脉冲(时长 3 单位)

- 间隔:

- 符号内元素之间:1 单位

- 字母之间:3 单位

- 单词之间:7 单位

时间长短 + 间隔,一起构成了解码规则

变长编码的特点

- 高频字母 → 短码

- 低频字母 → 长码

- 这样能让平均传输时间更短,整体效率更高

举例(部分):

- E =

·(英语中最常见字母 → 最短) - T =

—(第二常见 → 也很短) - Q =

—·—·(低频字母 → 较长)

这与现代的 Huffman 编码 思想几乎一致

字母频率与码长对应

摩斯当时并没有做字母统计,而是去 印刷厂 数了活字架上每个字母的数量

结果发现印刷厂备的字母频率差不多就是英语字母的常见频率

这也是 “uppercase / lowercase” 术语的来源(大写字母放在上格,小写字母放在下格)

5. Morse Code 与信息论的联系

- 它是最早的 变长码 → 节省平均传输时间

- 但它不是 前缀码(prefix-free code),所以需要用“时间间隔”来消除歧义

- 和 ASCII 对比:

- ASCII → 定长码,简单易处理;

- Morse → 变长码,高效但复杂